Tableaux descriptifs

Introduction: Chaque arme possède un maniement qui lui est propre. Les types d’armes (hache, épée, masse, javelot, etc.) et les longueurs influeront la manière de s’en servir. Dans cette section, nous allons couvrir les standards quant aux différents types d’armes et les longueurs possibles. Il s’agit de références générales pour classer et nommer la variété d’armes prisées dans l’univers de l’arme grise.

Commençons avec quelques tableaux.

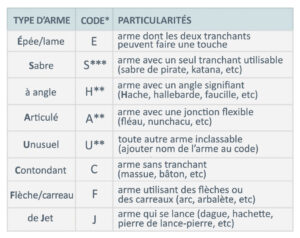

D’abords les types d’armes:

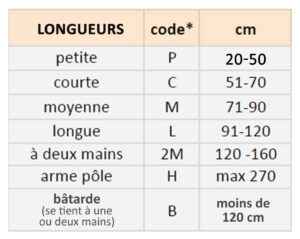

Ensuite les longueurs d’armes:

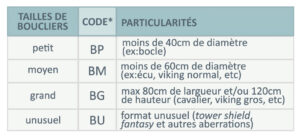

Puis traitons des boucliers:

Concluons avec les définitions des astérisques:

*Les Codes courts ne servent que pour noter les armes utilisées dans les fiches de combats gradés.

NOMENCLATURE = (type d’arme) + (type de longueur) + (cm)

Exemple 1: un épée longue de 110cm = EL 110

Exemple 2: une hache moyenne de 80 cm = HM 80

Exemple 3: un petit kukri de 40 cm = UP 40 Kukri

** pour plus de clarté, on peut écrire le nom de l’arme aussi, tel “Masse” ou “Hache”, “hallebarde”, etc

*** le sabre est jugé différemment en combat gradé. En effet, un coup du revers de l’arme ne compte pas comme un point. Cette spécificité fait en sorte qu’il est plus difficile pour les arbitres de compter les points et aux combattants de les reconnaître aussi. Ainsi, il est laissé aux membres d’un clan de déterminer comment ils veulent procéder pour ce type d’arme. Si le clan décide de ne pas en tenir compte, on utilisera alors le terme “L”, pour “lame”, pour tout type de lame. Ainsi, par exemple, un katana serait noté comme une épée bâtarde (LB).

Descriptions générales

Maintenant, afin de compléter cette section sur les armes et boucliers, voici quelques notions générales en fonction des types d’armes. Sache toutefois que nous explorons en détails l’usage de ces dernières dans la section apprentissages.

Armes à une main

Épée à une main : Lorsqu’on manie une épée à une main, bien qu’il y ait plusieurs gardes possibles, on veut généralement avoir l’arme entre soi et l’adversaire, pointée vers lui. Le centre de gravité de l’épée est généralement assez proche de la garde de l’arme, permettant un maniement plus facile que d’autres armes plus lourdes de tête. La plupart des touches à l’épée (et cela est valide pour les épées à deux mains) seront faite avec la partie la plus proche de la pointe. Cependant, un des avantages majeurs de l’épée est la taille de sa surface «létale». En effet, une hache et une masse auront une zone effective plus petite que celle de l’épée qui, elle, est tranchante jusqu’à la garde. Cette particularité rend l’épée plus versatile pour ce qui est de tirer profit des liaisons (traduit de ‘’binds’’). Cela permet aussi de faire des mouvements de scie pour porter une touche valide à l’adversaire, ce qui n’est généralement pas possibles avec les autres armes. L’épée reste l’arme la plus historiquement populaire pour sa versatilité, sa facilité, son efficacité et ce, même utilisée seule.

Qui plus est, l’épée se combine bien aux autres armes. Fréquemment, elle est utilisée avec des boucliers de toutes sortes et de toutes tailles, généralement pour apporter un couvert à la main qui tient l’arme. Il serait préférable dans de tels cas de prendre une position arme + bouclier. L’épée a également été utilisée avec des armes défensives plus courtes, parmis lesquelles on compte la ‘’main-gauche’’ et autres dagues de parades. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser la position à deux armes.

Qui plus est, l’épée se combine bien aux autres armes. Fréquemment, elle est utilisée avec des boucliers de toutes sortes et de toutes tailles, généralement pour apporter un couvert à la main qui tient l’arme. Il serait préférable dans de tels cas de prendre une position arme + bouclier. L’épée a également été utilisée avec des armes défensives plus courtes, parmis lesquelles on compte la ‘’main-gauche’’ et autres dagues de parades. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser la position à deux armes.

Haches à une main : Historiquement, les haches à une main ont rarement été utilisées seules, on les a souvent vues avec des boucliers, pour plusieurs raison. La hache est d’abord un outil et ensuite une arme; elle n’a pas été conçue pour le combat à l’origine, bien qu’elle y ait été adaptée. La hache offre cependant quelques avantages intéressant que ne possède pas l’épée, ainsi que certains désavantages. Premièrement, la hache est lourde de tête, ce qui veut dire que le point d’équilibre est plus éloignée de la gorge de la hache (parties de la hache). Cela rend l’arme moins facilement maniable que l’épée et rend généralement les haches à une main plus courtes que leur contrepartie “épéesques”. Cependant, cette disposition du poids a permis à la hache d’obtenir une réputation de destructeur d’armure. De plus, le fait que l’arme ait un manche aussi long (bien plus long que sur une épée) permet qu’on puisse changer sa main de place sur celui-ci, offrant d’autres stratégies d’usage. On peut rapprocher sa main de la tête de la hache (‘’choke up’’ en anglais) pour se retrouver avec une portée quasi nulle mais une meilleure maniabilité. Ayant ainsi que la majeure partie de la hampe sous la main, elle peut servir de zone tampon pour bloquer. Finalement, la forme de l’arme peut permettre de servir de “crochet”. Avec assez de force, on peut ouvrir la garde de l’adversaire en accrochant son arme ou son bouclier, permettant d’enchaîner avec d’autres coups sur un opposant à la défense brisée. De la même façon, on peut contrôler la position de l’arme adverse, mais il faut faire attention, car une telle liaison permet également à l’adversaire de faire de même. Gare à la force de l’autre!

La hache a été utilisée historiquement surtout avec des boucliers de moyenne à grande taille, pour pouvoir pallier aux faiblesses de la hache. L’absence de toute forme de garde rend la main “maniante” plus susceptible aux attaques et donc le bouclier venait combler la tâche de garde. Dans les cas de maniement avec bouclier, on devrait adapter la position pour la garde avec bouclier.

La hache a été utilisée historiquement surtout avec des boucliers de moyenne à grande taille, pour pouvoir pallier aux faiblesses de la hache. L’absence de toute forme de garde rend la main “maniante” plus susceptible aux attaques et donc le bouclier venait combler la tâche de garde. Dans les cas de maniement avec bouclier, on devrait adapter la position pour la garde avec bouclier.

Armes à angle et contondantes à une main : Masse, marteau, bâton.

L’utilisation des armes contondantes remonte à la préhistoire. Un simple bâton, une épée de bois, en passant par les masses populaires jusqu’à la fin de la renaissance. Dès l’apparition des armures métalliques, résistantes aux coupes des épées, on dut trouver une solution pour vaincre ces véritables tanks des anciens champs de batailles. La masse, le marteau, le pic, pouvaient percer ou bosser ces armures suffisamment pour affecter celui qui la portait.

Généralement portée avec un bouclier, on se servait des armes contondantes de façon assez intuitive. L’arme était souvent trop lourde en tête pour permettre des tours de poignets et des feintes alors on devait essayer de passer à travers la défense de l’ennemi, sans nécessairement grande ruse. Elles demandaient souvent un mouvement constant, où la force résiduelle du premier coup devait être utilisée pour propulser les suivant. Puisqu’il était difficile d’arrêter une arme lourde de tête ayant accumulé autant de force cinétique, il était primordial de la réutiliser.

Généralement portée avec un bouclier, on se servait des armes contondantes de façon assez intuitive. L’arme était souvent trop lourde en tête pour permettre des tours de poignets et des feintes alors on devait essayer de passer à travers la défense de l’ennemi, sans nécessairement grande ruse. Elles demandaient souvent un mouvement constant, où la force résiduelle du premier coup devait être utilisée pour propulser les suivant. Puisqu’il était difficile d’arrêter une arme lourde de tête ayant accumulé autant de force cinétique, il était primordial de la réutiliser.

Parallèlement, il existe des armes contondantes à une main comme de simples bâtons, qui se maniaient plus ou moins comme les épées longues, mais ne tranchaient pas. Vu leur légèreté, elles étaient également moins efficace contre les armures.

Dans le cadre du combat récréatif, malgré leur antécédents historiques, nous ne considérons pas le poids de ces armes. La personne qui joue le rôle du poids est toujours défavorisé par rapport à quelqu’un qui ne le simule pas, que ce soit par méconnaissance des réalités de l’arme, par emportement ou par “jemenfoutisme”. Toutefois, il est bon de savoir que les coups portés avec le manche valent la moitié d’un coup normal dans le cadre de combats gradés. Dans les jeux, on simplifiera les règles en acceptant la touche, peu importe si elle fut faite avec le manche ou la tête. Ultimement, chaque maître de clan détermine comment il désire interpréter, juger, de ce que vaut un coup avec le bois de l’arme.

Dans le cadre du combat récréatif, malgré leur antécédents historiques, nous ne considérons pas le poids de ces armes. La personne qui joue le rôle du poids est toujours défavorisé par rapport à quelqu’un qui ne le simule pas, que ce soit par méconnaissance des réalités de l’arme, par emportement ou par “jemenfoutisme”. Toutefois, il est bon de savoir que les coups portés avec le manche valent la moitié d’un coup normal dans le cadre de combats gradés. Dans les jeux, on simplifiera les règles en acceptant la touche, peu importe si elle fut faite avec le manche ou la tête. Ultimement, chaque maître de clan détermine comment il désire interpréter, juger, de ce que vaut un coup avec le bois de l’arme.

Armes à deux mains

Épées à deux mains: les katana, les épées bâtardes et les claymore sont quelques exemples connus d’armes à deux mains.

Plusieurs positions sont possibles, mais garder la pointe vers l’adversaire, à la hauteur des yeux, est généralement avantageux.

En dessous de 120 cm, les épées à deux mains peuvent être utilisées à une main, si nécessaire, mais il faut garder en tête que lâcher ainsi l’arme te prive de certains avantages que procurent deux mains sur une hampe. On perd de la précision, de la force, du contrôle et de la solidité au niveau des parades. Cela peut cependant permettre de gagner en portée.

En dessous de 120 cm, les épées à deux mains peuvent être utilisées à une main, si nécessaire, mais il faut garder en tête que lâcher ainsi l’arme te prive de certains avantages que procurent deux mains sur une hampe. On perd de la précision, de la force, du contrôle et de la solidité au niveau des parades. Cela peut cependant permettre de gagner en portée.

Ce que l’épée à deux mains gagne en distance, elle le perd dans la maniabilité dans un combat rapproché. De là l’importance d’être conscient de sa sphère d’action et sa sphère de réception. Un autre avantage est la rapidité d’exécution et l’aptitude à changer la course de sa frappe en pleine motion. Cela permet de créer plus de feintes et mieux profiter des ouvertures dans la garde de l’adversaire.

Ce que l’épée à deux mains gagne en distance, elle le perd dans la maniabilité dans un combat rapproché. De là l’importance d’être conscient de sa sphère d’action et sa sphère de réception. Un autre avantage est la rapidité d’exécution et l’aptitude à changer la course de sa frappe en pleine motion. Cela permet de créer plus de feintes et mieux profiter des ouvertures dans la garde de l’adversaire.

Pour profiter au maximum de la portée, la vitesse, la force, la maniabilité et l’efficacité des parades, on doit manier l’arme différemment qu’une épée traditionnelle. D’ailleurs, pour ce qui est des blocs et parades, avoir deux mains sur l’arme offre une garde plus solide. Nous explorons ces spécificités dans la section des maîtres d’armes.

Haches à deux mains: Le maniement de la hache à deux mains requiert plus de finesse que sa réputation barbare peut laisser paraître. Son long manche permet plusieurs possibilités qu’une épée n’offre pas.

L’art de l’épée a été travaillé, théorisé et perfectionné par plusieurs maîtres d’armes à travers l’histoire, mais pour plusieurs raisons, la hache dispose de moins de d’écrits martiaux. En effet, souvent relayée au rang d’outil, la hache a assez souvent servi d’arme aux guerriers moins fortunés ne pouvant se payer une bonne lame forgée. Malgré tout, nous avons tous l’image du viking qui a su faire respecter cette discipline, car cette arme peut être des plus destructrice lorsque manié avec conscience et compétence.

Il y a plusieurs façon de tenir une hache. La longueur du manche permet de bouger ses mains sur toute sa longueur, offrant plusieurs effets:

- Une défense plus solide

- Une meilleure portée

- Des gardes plus variées

Avec les mains le plus éloignées possibles, on a la possibilité de bloquer avec la hampe contenue entre ses deux mains, ce qui est probablement la façon la plus forte de bloquer un coup, mais on perd cependant beaucoup de portée et de force au niveau offensif. Si on descend les deux mains vers la partie basse du manche, on peut obtenir une portée plus grande, mais moins contrôlée. Finalement, en remontant ses mains vers la tête de la hache, on peut bloquer avec le bas du manche pour pouvoir contre attaquer avec la tête de la hache. Un tel bloc est moins fort que le premier, et on perd de la portée potentielle, mais on garde cependant une certaine capacité offensive et inattendue.

À l’OCR, nous faisons le choix de ne pas simuler le poids afin de simplifier et rendre plus juste les combats. La hache, les masses et autres armes dont le poids affecte grandement le maniement offrent alors une gamme de possibilités inaccessibles aux armes réelles. À explorer!

Contondantes à deux mains: Le bô doit être l’arme contondante à deux main la plus connue. Elle est impressionnante à voir manier dans des mains expertes. De plus, elle offre une multitude de possibilités dans son maniement. Malgré tout, pour palier au fait qu’elle ferait moins de dégâts qu’une hallebarde, par exemple, les armes contondantes de “bois” font moitié moins de dégâts qu’une contrepartie métallique. Encore là, il en revient au Maître de clan d’appliquer ou non ces règles, mais en tournoi officiel, cette notion sera appliquée pour une équité (très facile à manier) et un soucis de réalisme.

Armes pôle

Les armes de pôle, aussi appelées “armes d’hast”, sont un regroupement d’armes munies d’un long manche, offrant ainsi une plus grande portée. La contrepartie de cette portée est d’offrir une zone faible plus grande, donc plus aisément contrôlable par l’adversaire.

Il y a plusieurs têtes possibles pour les pôles (hallebarde, bardiche, lance, marteau, faux, lame courbe et beaucoup d’autres), que nous déclinons selon les types d’armes vus dans les tableaux ci-haut.

Lance: La lance est probablement une des armes les plus anciennes. Les hommes de cromagnon comprenaient déjà que garder l’adversaire à distance à l’aide d’un bâton pointu était une bonne façon de se préserver et de mettre l’autre en danger. Éventuellement, au lieu d’aiguiser un bout de bois, on mit des têtes de pierre, puis de bronze, de fer et finalement de mousse… Paradoxalement, à l’OCR, la lance n’est pas lancée. C’est le javelot qu’on lance. La différence étant, oui, la longueur (la lance étant majoritairement plus longue que le javelot), mais en arme grise c’est leur conception qui varie. La lance possède un embout fortement rembourré car il s’agit d’une des seules armes que seul l’estoc compte. Ainsi, on se doit qu’elle soit sécuritaire. Dans une phase ultérieur de ce site, nous mettrons des guides de création de lances sécuritaires.

Hache de pôle: Les haches de pôles sont en fait des hallebardes. Elles sont plus longues que leurs cousines à deux mains. On les manie plus ou moins comme les autres armes pôles, mais cette fois on s’en sert uniquement pour les coupes ou les estocs si l’arme est suffisamment sécuritaire pour le faire. En effet, certaines armes pôle étaient munies d’une lame de hache devant, une tête de marteau derrière et d’un pic au bout de la pôle, en faisant une arme extrêmement polyvalente contre tous les types adversaires. On pouvait donc s’en servir comme d’une contondante, comme une lance ou comme une hache de pôle. Un canif suisse fait arme! Or, même sans ces artifices, une hache de pôle offre tous les avantages d’une hache à deux mains (mis-à-part l’aisance du combat rapproché) en plus d’offrir une excellente portée. Sa forme en crochet permet d’ouvrir les boucliers et son long manche permet une mobilité et rapidité surprenante. Puissant quoique plus aisément manipulable par l’adversaire.

Armes contondantes pôle : Les contondants pôle se divisent en deux catégories. La première, la plus simple, la pôle nue. On compte dans cette catégorie les bâtons de combat (quarterstaff) et les bâtons (Bô) par exemple. C’est une arme qui n’en a pas l’air, mais dans les mains d’un maître, elle est redoutable. L’absence de lame rend cette arme plus polyvalente que la lance par exemple. Le point d’équilibre est exactement au milieux, on peut bouger ses mains sur toute la surface du bâton et les deux côtés sont d’égale létalité. Malgré tout, pour palier au fait qu’elle ferait moins de dégâts qu’une hallebarde, par exemple, les armes contondantes de “bois” font moitié moins de dégâts qu’une contrepartie métallique. Encore là, il en revient au Maître de clan d’appliquer ou non ces règles, mais en {tournoi officiel}, cette notion sera appliquée pour une équité (parce qu’elle est très facile à manier) et un soucis de réalisme.

Armes contondantes pôle : Les contondants pôle se divisent en deux catégories. La première, la plus simple, la pôle nue. On compte dans cette catégorie les bâtons de combat (quarterstaff) et les bâtons (Bô) par exemple. C’est une arme qui n’en a pas l’air, mais dans les mains d’un maître, elle est redoutable. L’absence de lame rend cette arme plus polyvalente que la lance par exemple. Le point d’équilibre est exactement au milieux, on peut bouger ses mains sur toute la surface du bâton et les deux côtés sont d’égale létalité. Malgré tout, pour palier au fait qu’elle ferait moins de dégâts qu’une hallebarde, par exemple, les armes contondantes de “bois” font moitié moins de dégâts qu’une contrepartie métallique. Encore là, il en revient au Maître de clan d’appliquer ou non ces règles, mais en {tournoi officiel}, cette notion sera appliquée pour une équité (parce qu’elle est très facile à manier) et un soucis de réalisme.

Boucliers

Dans cette section nous présenterons les divers types de boucliers ainsi que les façons dont chacun a été utilisé à travers l’histoire. Nous ferons également état de plusieurs techniques selon le bouclier, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque type.

La meilleure position pour un bouclier, c’est entre soi et l’adversaireLe Gourdin

On compte parmi ces boucliers, la plupart des écus (petit/moyen/grands), la plupart des boucliers longs (en forme de goûte), les boucliers de cavaliers et la vaste majorité des boucliers de champ de batailles médiévaux.

On compte parmi ces boucliers, la plupart des écus (petit/moyen/grands), la plupart des boucliers longs (en forme de goûte), les boucliers de cavaliers et la vaste majorité des boucliers de champ de batailles médiévaux.